그래프(graph)

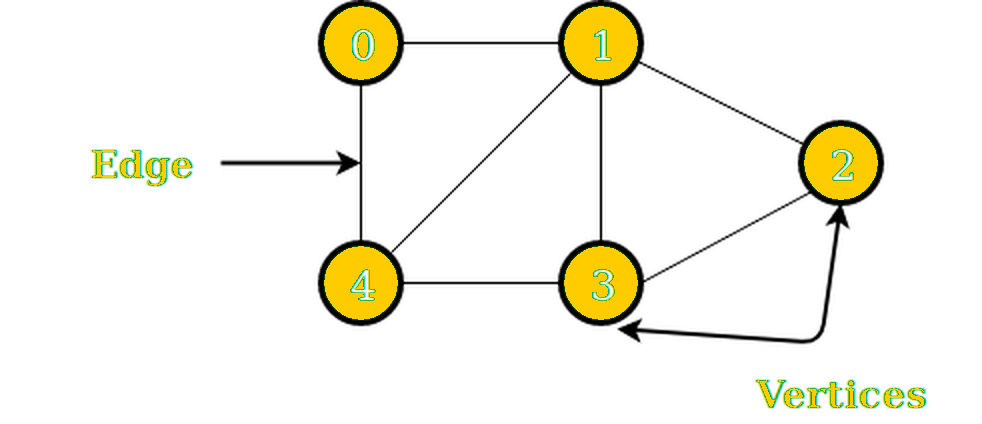

그래프는 정점과 간선으로 이루어진 자료구조이다

차수(degree)는 각 정점에 대해서 간선으로 연결된 이웃한 정점의 개수가 바로 차수이다

그래프의 간선에는 방향성이 있을 수 있다

방향성이 없으면 무방향 그래프라고 하고 방향성이 있다면 방향 그래프라고 한다

방향 그래프에서는 자기에게서 나가는 간선의 개수는 진출 차수(outdegree)이고 들어오는 간선의 개수는 진입 차수(indegree)이다

사이클은 한 점에서 출발해서 자기 자신으로 돌아올 수 있는 경로를 말한다

순환(Cyclic graph) 그래프는 사이클이 하나라도 있어야 한다

사이클이 없으면 비순환 그래프(Acyclic graph)라고 한다

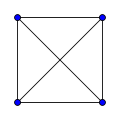

모든 서로 다른 정점 쌍이 간선으로 연결된 그래프를 완전 그래프(Complete Graph)라고 한다

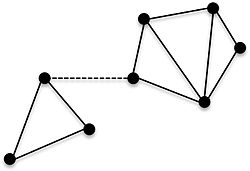

임의의 두 정점 사이 경로가 항상 존재하는 그래프는 연결 그래프(Connected Graph)라고 한다

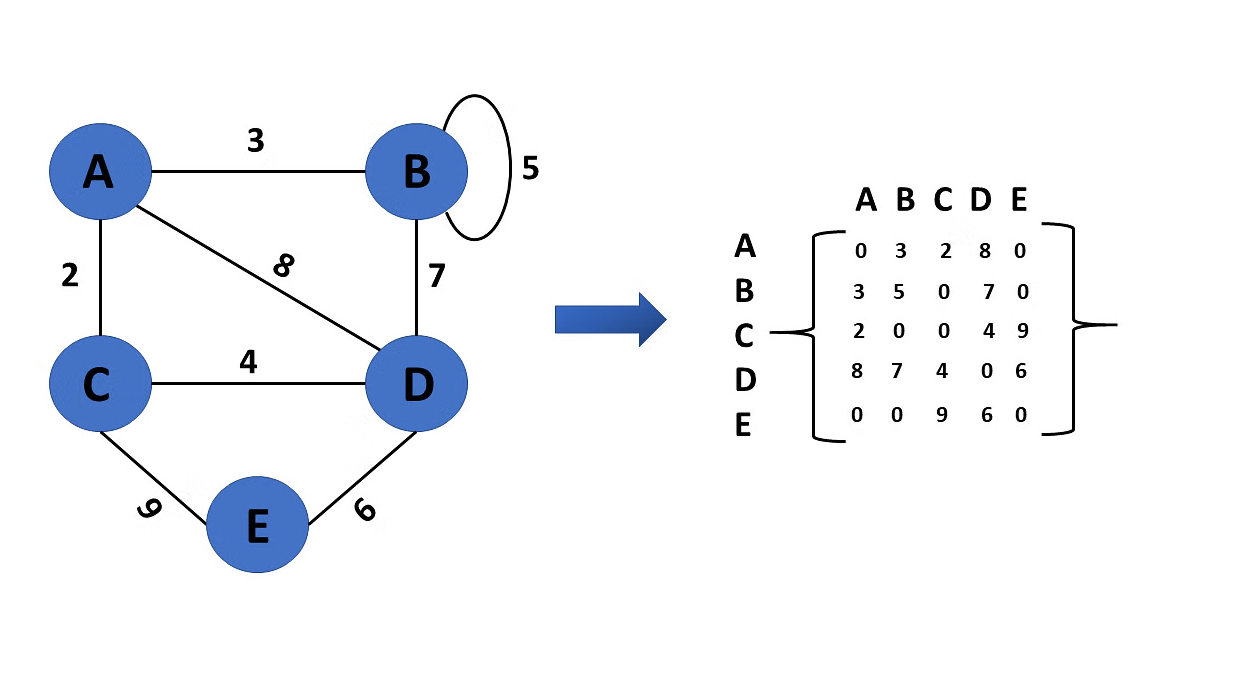

루프는 한 정점에서 시작해서 같은 정점으로 들어오는 간선을 말한다

단순 그래프(Simple Graph)는 두 정점 사이 간선이 1개 이하이고 루프가 존재하지 않는 그래프이다

연결 그래프

연결 그래프

완전 그래프

완전 그래프

방향성과 그래프

- 무방향 그래프 (Undirected Graph) : 간선에 방향이 없음

- 방향 그래프 (Directed Graph) : 간선이 한 방향으로 연결됨

차수 (Degree) : 정점에 연결된 간선의 개수

- 무방향 그래프 : 연결된 이웃 정점의 수

- 방향 그래프 :

- 나가는 간선 수 → 진출 차수 (Outdegree)

- 들어오는 간선 수 → 진입 차수 (Indegree)

밀도 : 간선의 수가 정점의 수에 비해 얼마나 많은지를 나타내는 지표

- 희소 그래프(Sparse) - 인접 리스트(Adjacency List)

- 조밀 그래프(Dense) - 인접 행렬(Adjacency Matrix)

| 용어 | 설명 |

|---|---|

| 사이클 (Cycle) | 정점들을 거쳐 다시 시작 정점으로 돌아오는 경로로, 같은 간선을 두 번 이상 사용하지 않는다 |

| 순환 그래프 (Cyclic Graph) | 하나 이상의 사이클이 있는 그래프 |

| 비순환 그래프 (Acyclic Graph) | 사이클이 전혀 없는 그래프 |

| 완전 그래프 (Complete Graph) | 모든 정점 쌍이 간선으로 연결된 그래프 |

| 연결 그래프 (Connected Graph) | 모든 정점 쌍 사이에 경로가 존재하는 그래프 |

| 루프 (Loop) | 하나의 정점에서 시작해 자신에게 다시 연결된 간선 |

| 단순 그래프 (Simple Graph) | 루프가 없고, 두 정점 사이 간선이 하나 이하인 그래프 |

그래프의 표현법

첫 번째 방법으로는 인접 행렬을 이용한다

정점이 V개이고 간선이 E개일 때 어떤 두 점이 연결되어 있는지를 O(1)에 알 수 있다는 장점이 있다

가로와 세로가 각각 V인 2차원 배열이 필요하니 \(O(V^2)\) 의 공간이 필요하다

모든 정점의 목록을 알아내고 싶을 때 개수와 상관없이 시간복잡도가 O(V)이다

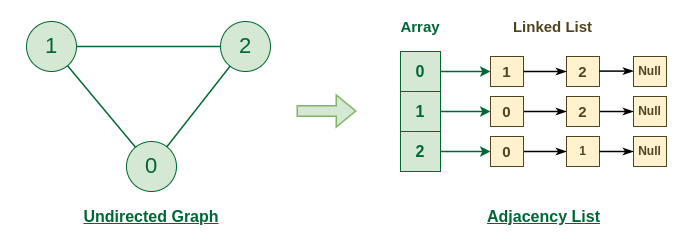

두 번째 방법으로는 인접 리스트를 이용한다

이 방법은 정점이 많고 간선은 상대적으로 작은 상황에서 공간을 절약할 수 있는 방식

경우에 따라 인접 행렬로는 절대 저장이 불가능해 인접 리스트를 써야만 하는 상황이 있다

V개의 리스트를 만들어 각 리스트에 자신과 연결된 정점을 넣으면 된다

인접 리스트는 O(V+E)의 공간이 필요하다

인접 행렬과 인접 리스트의 시간 복잡도 비교

| 연산 | 인접 행렬 (Adjacency Matrix) | 인접 리스트 (Adjacency List) |

|---|---|---|

| 간선 존재 여부 확인 (u → v) | O(1) | O(degree(u)) |

| 정점 u의 인접 노드 순회 | O(V) | O(degree(u)) |

| 간선 추가 / 삭제 | O(1) | O(1) |

| 전체 간선 순회 | O(V²) | O(V + E) |

| 메모리 사용량 | O(V²) | O(V + E) |

- V: 정점(Node) 수

- E: 간선(Edge) 수

- degree(u): 정점 u에 연결된 간선 수

BFS (Breadth-First Search)

그래프에서 너비를 우선으로 방문하는 알고리즘

# 정렬된 graph = [[], [2, 3, 4], [1, 4], [1, 4], [1, 2, 3]]

# BFS로 출력하는 함수 (edge list -> adj list[인접 리스트] 필요)

def print_bfs(start, graph):

visited = [False] * len(graph)

queue = deque()

queue.append(start)

visited[start] = True

while queue:

now = queue.popleft()

print(now, end=" ")

for neighbor in (graph[now]): # 방문 순서를 오름차순으로 정렬

if not visited[neighbor]:

visited[neighbor] = True

queue.append(neighbor)

- 시작 정점을 큐(Queue)에 삽입하고, 해당 정점을 방문 처리한다

- 큐에서 정점을 꺼내어, 그 정점과 연결된 모든 정점을 확인한다

- 인접 정점 중 아직 방문하지 않은 정점이 있다면,

- 해당 정점을 방문 처리하고

- 큐에 삽입한다

- 큐가 빌 때까지 2~3번 과정을 반복한다

BFS 활용 - 최단거리

DFS (Depth-First Search)

그래프에서 깊이를 우선으로 방문하는 알고리즘

# 정렬된 graph = [[], [2, 3, 4], [1, 4], [1, 4], [1, 2, 3]]

# DFS로 출력하는 함수 (edge list -> adj list[인접 리스트] 필요)

def print_dfs(start, graph):

visited = [False] * len(graph)

stack = []

stack.append(start)

while stack:

node = stack.pop()

if not visited[node]:

visited[node] = True

print(node, end=" ")

# 이웃 노드를 오름차순으로 방문하면 역순 push

for neighbor in reversed(graph[node]):

if not visited[neighbor]:

stack.append(neighbor)

- 시작 정점을 방문 처리하고, 스택(Stack) 또는 재귀 함수를 이용해 탐색을 시작한다.

- 현재 정점에서 인접한 정점 중 방문하지 않은 정점이 있다면:

- 그 정점을 방문 처리하고

- 스택에 넣거나 재귀 호출로 다음 정점으로 이동한다.

- 더 이상 방문할 정점이 없다면, 이전 정점으로 되돌아가 다시 인접 정점을 탐색한다.

- 모든 정점을 방문할 때까지 위 과정을 반복한다.

DFS 활용 - 백트랙킹, 순열/조합 생성, 트리 후위 계산

관련 알고리즘 정리

- 그래프 탐색 (Graph Traversal)

- DFS (Depth-First Search)

- BFS (Breadth-First Search)

- 최단 경로 알고리즘 (Shortest Path)

- Dijkstra

- Bellman-Ford

- Floyd-Warshall

- 0-1 BFS

- SPFA

- 최장 경로 / 경로 추적

- DP + DFS

- 경로 복원

- 다익스트라 + 역추적

- 최소 신장 트리 (MST, Minimum Spanning Tree)

- Prim

- Kruskal

- Union-Find (Disjoint Set)

-

위상 정렬 (Topological Sort)

- 사이클 관련

- Union-Find - 무방향 그래프

- DFS 기반 - 방향 그래프

- 강한 연결 요소 (SCC)

- Tarjan’s Algorithm

- Kosaraju’s Algorithm

그래프 표현 방식

- 인접 리스트, 인접 행렬, 간선 리스트